| |

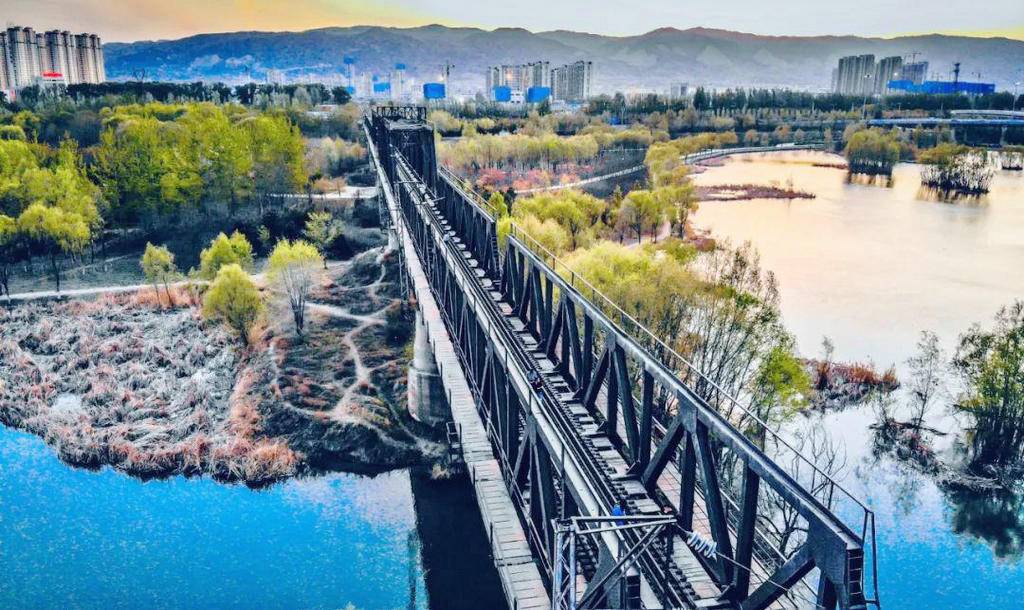

位于柴村桥南侧下游约600米处。又称太白(太原—白家庄)铁路桥、西山支线3号桥。为10孔不等跨钢桁梁桥,桥跨总长457.2米,桥梁总长470.9米。上世纪40年代由侵华日军改建。

又名西山支线3号桥,为10孔不等跨钢桁梁桥,桥跨总长457.2米,桥梁总长470.9米。上世纪40年代由侵华日本人改建。该桥在柴村桥南侧下游约600米处。该桥至今仍在使用,将西山的煤炭等源源不断运往全国各地。

西山支线创建于民国22年(1933年)12月。系晋绥兵工筑路局为西北第一煤矿厂修建的窄轨窄距运煤支线,铁桥是西山支线上一座木排架钢梁桥,该桥于1934年4

月1日正式开工,8 月建成,由兵工403团第二营承作,桥长806.5米、宽6米(含两边人行便道),分设6座工字桥梁,全部采用临时木便桥形式,打两截双排木桩上架工字梁,按E—25级设计。1942年汾河大涨。冲毁桥梁,日本侵略军为掠夺西山煤炭资源而重建,重建大桥为准轨铁路桥,锚焊钢椼结构,桥墩以钢筋混凝土筑,按LS—20级设计。桥为10孔不等跨钢椼梁桥,由端至中跨径分别为1

x3 1.3米、1 x 41.8米、2 x4 7米、1 x 61.5米,两端对称设置,其中两端各4米为半穿式钢椼梁,中间2跨为全穿式锚焊钢椼梁。桥基为钢筋混凝土沉井,圆端形钢筋混凝土桥墩。桥跨总长457.2米,桥梁总长470.9延米,外宽8.5米(含2x1.3米人行道)、净宽5.85米,是汾河第一座铁路桥。在铁桥的两端,日军为了防止对铁桥的破坏,还修建了数座碉堡,在汾河西岸铁桥旁至今还遗留着日军的碉堡。

太白铁路桥位于太原市汾河景区摄乐桥至柴村桥之间的汾水之上,横跨东西。它曾经是太原到白家庄之间西山支线上的跨河铁路桥,由太原北站至玉门沟至白家庄。(西山支线系晋绥兵工筑路局1933年12月为西北第一煤矿厂修建的窄轨运煤线。)最初的桥是一座木排架钢梁桥,该桥于1934年4

月开工,8月建成,由兵工403团第二营承建,桥长806.5米、宽6米(含两边人行便道),分设6座工字桥梁,全部采用临时木便桥形式,打两截双排木桩上架工字梁,按E—25级设计。1942年汾河特大洪水冲毁了桥梁,侵华日军为掠夺西山煤炭资源进行了重建。重建的大桥为准轨铁路桥,铆焊钢桁结构,桥墩以钢筋混凝土筑,按LS—20级设计。桥为10孔不等跨钢椼梁桥,由两端至中跨径分别为1x31.3米1×41.8米、2x4

7米、1×61.5米,两端对称设置,其中两端各4米为半穿式钢椼梁,中间2跨为全穿式铆焊钢椼梁。桥基为钢筋混凝土沉井,圆端形钢筋混凝土桥墩。桥跨总长457.2米,桥梁总长470.9米,外宽8.5米(含2x1.3米人行道)、净宽5.85米。建成后成为太原汾河历史上的第一座铁路桥。在铁桥的两端,日军为了防止对铁桥的破坏,还修建了数座碉堡,在汾河西岸大桥旁至今还能找到日军的碉堡遗迹。1937年太原沦陷。日军为实现“以战养战"战略,占领位于白家庄的西北煤矿第一厂,并将其更名为军管第五工厂,疯狂掠夺煤炭资源。从日军占据白家庄矿,到1945年2月八路军晋绥军区八分区攻占白家庄矿,将近8年的时间里,侵华日军从白家庄矿共掠夺煤炭资源超过184万吨。当年建桥材料由日本进口,整桥为铆接结构,工艺虽简单但技术还是比较先进的,铁桥能承受更多的应力,较好地解决了冬夏时的热胀冷缩对运输的影响及火车过桥时的振动。新中国成立后,主要用于煤炭的运输,行人可以经过两边的辅桥通行。上个世纪八十年代中期,铁桥安全出现了一些隐患,影响到正常的车辆运输。为此,铁路部门拨专款对铁桥维修维护。铁桥于1985年3月至1987年5月先后进行了大修、换梁。维修工程由太原铁路局桥隧大修队施工。笔者的骑友伯玺曾参加了这次维修工程,据他回忆,工期长的原因是边施工边通行,以确保维修和运输两不误。这也是大桥停用前进行的最后一次施工维护。上世纪六、七十年代,铁桥有部队守护,桥两头都建有部队执勤站岗的哨所宿舍。守桥部队撤离后,护桥任务改由铁路部门负责。现在哨所宿舍等建筑仍然留存。随着上世纪八九十年代太岚线、西南环铁路通车,大桥的铁路货运停止,其渐渐地淡出了人们的视线,偶尔有零星人员在桥上通行。

|

|